訪問看護業界の現状と課題。さらにM&Aの実態とは

- 介護・医療・福祉のM&AならCBパートナーズ

- M&A・事業譲渡コラム

- 訪問看護業界の現状と課題。さらにM&Aの実態とは

はじめに

訪問看護業界は、日本の急速な高齢化と在宅医療の推進に伴い、今後さらなる成長が見込まれる分野です。しかし、その一方で人材不足や経営の効率化など、様々な課題に直面しています。このような状況下で、多くの訪問看護事業者がM&A(合併・買収)を戦略的な選択肢として検討するようになってきました。

本コラムでは、訪問看護業界の現状と課題を詳細に分析し、M&Aがどのようにこれらの課題解決に貢献できるかを探ります。また、M&Aのメリットとデメリット、適切なタイミング、そして実行時の注意点について、解説していきます。

訪問看護業界の現状と課題とは

①訪問看護ステーションの需要

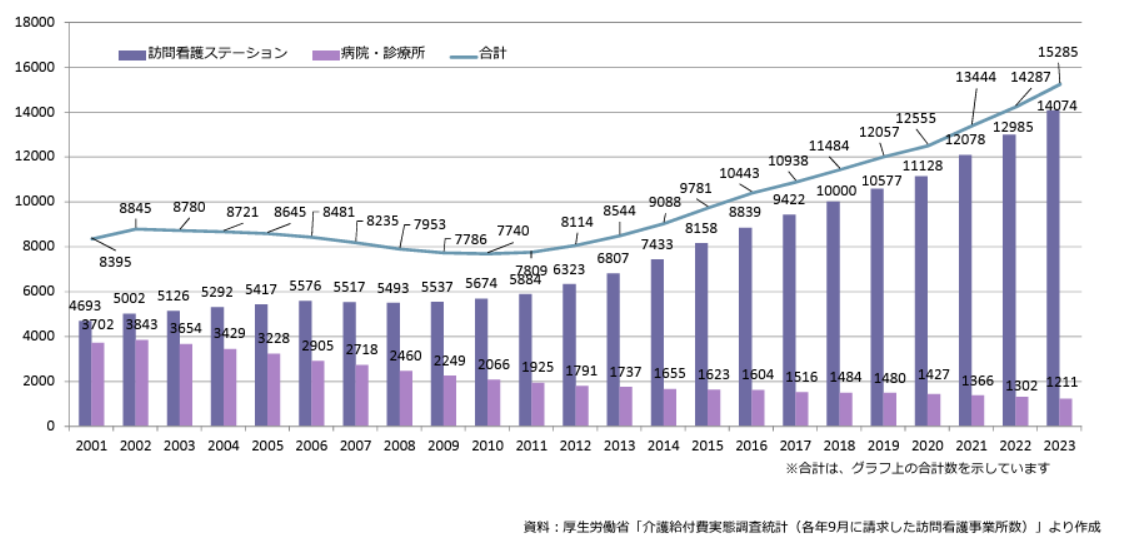

訪問看護にかかる費用(医療費、介護給付費)は年々増加傾向で、事業所数は2010年以降の10年間で約2倍の増加となっています。

日本の高齢化は今後急速に進み、高齢化率が現在の約30%から2065年には約40%になる推計が出ています。高齢者人口としては2043年がピークとなると言われており、65歳以上の高齢者はおよそ3,953万人以上になると想定されています。

国としては在宅医療を推進するなかで利用者の需要も増加しますが、看護師の慢性的な不足により「競合が少ないが需要がある」状況で、今後訪問看護ステーションの役割はさらに重要となってます。

出典:内閣府「令和5年版高齢社会白書(第1章 高齢化の状況)」

②訪問看護ステーションの数と規模

介護保険制度における訪問看護事業所数の推移

参考)訪問看護の現状とこれから2024年版 Visiting Nursing System In Japan Vol.001 公益財団法人日本訪問看護財団

訪問看護ステーションの規模は39人以下が35.9%を占めており、小規模な事業所が多い状況です。また、利用者数100人以上の訪問看護ステーションが20.9%で、事業所の規模が拡大傾向にあります。

訪問看護ステーションの新規事業所は増加傾向にありますが、逆に廃止する事業所も一定数あることも事実です。

2023年度中の全国の新規および廃止の訪問看護ステーション数は、新規事業所数が約1,968件に対し、廃止・休止は約793件です。事業所の安定と効率化を目指すためには、規模を意識した運営も求められてきます。

出典:全国訪問看護事業所協会 令和5年訪問看護ステーション数調査結果

③訪問看護ステーションの運営・人員

訪問看護ステーションの運営には看護師含め、スタッフの安定的な確保が必須ですが、採用や人事管理の面で苦労されている事業所が多くあります。

また、利用者から「この看護師さんにお願いしたい」という要望も多く、従業員(看護師)にファンがつくことも珍しくありません。看護師の採用だけでなく、よりファンがつく看護師の採用に加え、育成し、長期的に働いていただくための組織、労働環境の整備が重要なポイントとなります。

訪問看護ステーションの安定した職場運営には10人以上のスタッフ、100人以上の利用者がいることが望ましく、厚生労働省の発表によると、看護職員の需給の見通しとしては、2025年までに12万人が必要で、ワークライフバランスなども踏まえて考えると13万人が必要と推計されています。

訪問看護に従事する看護職員は増加していますが、2025年の需要推計と比較すると、ニーズの増大に伴って、今後も看護職員の大幅な確保が必要です。しかし、訪問看護ステーションの求人倍率が3.22倍と最大になっていることから、人材確保が困難な状況にあると言えます。

このように、訪問看護事業は今後も安定した需要が見込める一方、運営の効率化のために事業規模の拡大と看護師等のスタッフ確保が課題であります。

これら課題に対する解決策の1つとして、M&Aは有効的な手段と考えられます。

出典:厚生労働省 看護師等(看護職員)の確保を巡る状況

訪問看護業界におけるM&Aとは?

M&Aの基本概念とその重要性

まずM&Aの基本概念を説明します。M&Aとは、Merger(合併)とAcquisition(買収)の略称で、複数の企業を1つに統合したり、ある企業が他の企業を吸収したりする経営戦略を指します。主な形態には以下のようなものがあります。

- 合併: 複数の企業が1つの新しい企業となる

- 買収: ある企業が他の企業の株式や資産を取得し、支配権を得る

- 事業譲渡: 企業の一部の事業のみを売却する

M&Aは企業にとって以下のような重要な影響を与えます。

- 急速な事業成長:M&Aによって、新規事業の立ち上げや既存事業の拡大にかかる時間とコストを大幅に短縮できます。

- 競争力の強化:同業他社と統合することで、市場シェアの拡大や競合の減少につながります。

- シナジー効果の創出:企業間の統合により、単独では得られない相乗効果が生まれ、効率性や収益性が向上します。

- 新市場への迅速な参入:新しい地域や業界への進出を、ゼロから始めるよりも少ないリスクで実現できます。

- 経営資源の獲得:技術、ノウハウ、人材、顧客基盤などの経営資源を獲得できます。

- 事業継続の選択肢:売り手企業にとっては、廃業や倒産せずに事業を継続させる重要な選択肢となります。

訪問看護業界でM&Aが増えている理由

先述の通り、高齢化に伴う市場拡大と需要増加に対応するため、訪問看護事業所数も増加傾向にあり、M&Aが活発化しています。さらには、業界の成長性に着目した異業種からの参入も増加しています。

現在、訪問看護事業のM&Aは、医療・介護業界における最重要課題である「人材確保」に対する最も効果的な解決手段となっています。経験豊富な看護師を即座に獲得することができ、慢性的な人材不足問題に対して迅速かつ直接的なアプローチが可能だからです。

また同業種に限らず訪問看護事業を軸にして、介護付有料老人ホームなどの入居施設を展開したり、薬局事業の法人が訪問看護事業を展開するなどといった動きも見受けられます。

以下は、訪問看護事業の売却や買収を検討する事業者の具体的な理由です。

【売却を検討する理由】

- 看護師の退職に伴い、売上が減少、収益の維持が困難になったため

- 従業員の採用、管理に手間が掛かり、経営に疲弊したため

- 看護師の入れ替えが頻繁にあり、キーマンの退職をきっかけに事業継続に心が折れたため

- 事業の展開、拡大に行き詰り、事業の選択と集中のため

【買収を検討する理由】

- 事業拡大にはM&Aによる人員確保が効率的と考えるため

- 事業所のドミナント展開、事業所の集約化することで収益性の改善ができるため

- 新規事業所設立の投資コストよりもM&Aの方が費用対効果に期待ができるため

- 事業の展開エリアを抑えに行くという考え、事業拡大にはスピード感が必要なため

M&Aのメリットとデメリット

訪問看護事業のM&Aを成功させるためには、メリットとデメリットを十分に理解し、慎重に進める必要があります。

特に、利用者へのサービス品質維持や従業員の処遇に配慮することが重要です。また、M&Aの目的を明確にし、適切なデューデリジェンスを行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。

| 売手側のメリット | 買手側のメリット |

|

|

売手側のメリット

後継者問題の解決:自身が高齢になり、後継者がいない場合でも事業を継続させることができ、廃業のリスクを回避できます。

利用者へのサービス継続:M&Aにより事業が継続されるることで、利用者は引き続きサービスを受けられます。

スタッフの雇用維持:従業員の労働環境を守り、雇用を継続できます。

廃業よりも費用負担が少ない:廃業時に発生する費用や人件費などの負担を軽減できます。

買手側のメリット

事業規模の迅速な拡大:新規事業立ち上げよりも効率的に事業規模を拡大できます。

経営資源の獲得:看護師、事業所、顧客基盤、運営ノウハウなどの経営資源を即座に獲得できます。

新規地域への進出:未進出地域の顧客を獲得し、事業エリアを拡大できます。

シナジー効果の創出:既存事業とのシナジーにより、収益性やサービス品質の向上が期待できます。

| 売手側のデメリット | 買手側のデメリット |

|

|

売手側のデメリット

経営権の喪失:事業の意思決定権を失うことになります。

企業文化の変化:新しい経営者のもとで企業文化が変わる可能性があります。

買手側のデメリット

簿外債務のリスク:株式譲渡の場合、未払給与などの簿外債務を引き継ぐリスクがあります。

統合コストの発生:システムや業務プロセスの統合に伴うコストが発生する可能性があります。

文化の不一致:買収先との企業文化の違いにより、統合後の運営に困難が生じる可能性があります。

〇どのタイミングでM&Aを検討すべきか?

前提としてM&Aは長期的な視点で検討すべき戦略です。また準備に時間がかかるため早めに専門家へ相談し、M&Aの可能性を探ることが重要です。

訪問看護事業のM&Aを検討するタイミングとして、以下のケースが挙げられます。

- 事業承継の必要性を感じたとき

経営者の高齢化や後継者不在の問題に直面した場合、M&Aは事業継続の有効な選択肢となります。 - 経営資源の獲得が必要なとき

人材不足や新しい地域への進出を考えている場合、M&Aが解決策となります。 - 財務状況の改善が必要なとき

経営難に陥っている場合、M&Aによる事業売却は事業継続の選択肢となります。 - 業界の成長期にあるとき

訪問看護業界の需要が拡大している現在は、M&Aを検討する好機といえます。 - シナジー効果を求めるとき

他の介護サービスや医療サービスとの統合によるシナジー効果を期待する場合、M&Aは有効な手段です。 - 新たな成長戦略を模索するとき

事業の多角化や新規サービスの展開を考えている場合、M&Aは戦略的な選択肢となります。 - 業界再編の動きが活発化しているとき

大手企業による買収が増加している現在の状況は、M&Aを検討する良いタイミングでもあります。

訪問看護M&Aのプロセスと注意点

◆訪問看護事業のM&Aの流れと必要なステップ

1. 専門家の選定と相談

M&A仲介会社などの専門家を選び、相談することから始めます。訪問看護を含む介護業界のM&Aは専門的な知識が必要なため、業界に特化した仲介会社を選定し、適切なサポートを受けることが重要です。

2. M&A先の選定と交渉

専門家のネットワークを活用し、条件に合うM&A先を探します。候補が見つかったら、会社や事業の状態に関する資料を提供し、交渉を開始します。

3. トップ面談

双方の経営陣が直接顔を合わせ、M&Aに対する姿勢や求める条件などについて意見交換を行います。この段階で買収側は意向表明書を提出することがあります。

4. 基本合意書の締結

現段階での交渉内容について双方の合意を示す基本合意書を締結します。取引価額やM&A手法についても記載されますが、最終決定ではありません。

5. デューデリジェンスの実施

買収側が専門家を派遣し、M&A対象の価値やリスクを詳細に調査します。財務、法務、税務など多岐にわたる分野を調べるため、時間を要する傾向があります。

6. 最終契約書の締結

デューデリジェンスの結果を反映させ、最終的な合意内容を記載した契約書を作成し、締結します。この段階での契約は法的拘束力を持つため、内容を慎重に確認する必要があります。

7. クロージング

最終契約書に基づき、M&A対象の引き渡しと取得対価の支払いを行います。これにより、訪問看護のM&A取引が正式に成立します。

◆訪問看護事業のM&A実行時の注意点

次のようにM&A後の統合プロセスにも十分な注意を払い、スムーズな事業継続を図ることが重要です。

法的規制の遵守

訪問看護事業は医療法や介護保険法などの厳格な規制下にあります。M&A実行時には、これらの法規制を遵守し、必要な許認可の継続性を確保する必要があります。買収後の運営において法令違反が発覚し、事業停止処分を受けるという事例もあるため、デューデリジェンス時のコンプライアンスチェックの重要性が指摘されています。

人材の確保と定着

M&A実行後、従業員とのコミュニケーション不足や待遇面での配慮ができていないことにより、主要な看護師が退職しサービスの提供体制が崩壊してしまうことも考えられます。訪問看護事業は人材依存度の高い事業です。M&A後も人材流出を防ぐための施策を検討し、質の高い看護師やスタッフを維持・確保することが重要です。

地域特性の理解

都市部で成功した事業モデルを地方に展開したものの、地域のニーズとミスマッチを起こし、業績が悪化したというケースもあります。訪問看護は地域密着型のサービスであるため、対象地域の特性や需要を十分に理解し、適切なサービス提供体制を構築することが求められます。

【当社ご支援】訪問看護事業のM&A事例

《ケース1》

▶譲渡側情報

- エリア:関東

- 業態:訪問看護

- スキーム:事業譲渡

- 売却の経緯

売主様は訪問看護事業所を複数運営されていましたが、対象事業所の業績が悪く自社ではこれ以上の改善が難しいとのことで譲渡をご決断されました。

▶譲受側情報

- エリア:関東

- 希望業態:訪問看護

- 譲受ニーズ:既存事業の展開エリア内

- 譲受の決め手

譲受側の企業様は既存の訪問看護事業を展開しているエリア内で、対象事業所を譲受することで人員の融通などでシナジーを実現できると考えられ譲受を決断されました。

《成約ポイント》

対象事業所の業績が悪く、多くの買手様からオファーをいただくことは難しいと考えたため、条件として譲れないもの、譲歩しても良いことを整理し、その中で最善のお相手を選べるようご支援させていただきました。また売主様は譲渡先の条件を設けられていなかったため、すぐに複数の候補先へ打診を行うことができ、スムーズにトップ面談からご成約までつなげることができました。

- その他、訪問看護のM&A事例はこちらのコラムでもご紹介しています

>>>関連コラム:M&Aで訪問看護を立ち上げる

訪問看護事業の再編をお考えの経営者様へ

訪問看護ステーションの利用者の増加に伴い、新規参入する会社が増えるなか、訪問看護事業の再編についてお考えの経営者の方も多くいらっしゃると思います。

運営されている訪問看護事業所の価値、運営法人の価値が知りたい、訪問看護事業所の買収に興味があるなど、どんな内容でも構いませんので、気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。

作成日:2024年5月8日